WindowsXPより 安定動作

WindowsXPより 安定動作

田中式 Windows98.se 超-安定化 【証明ビデオ】 〜 WindowsXPよりも 安定化。

|

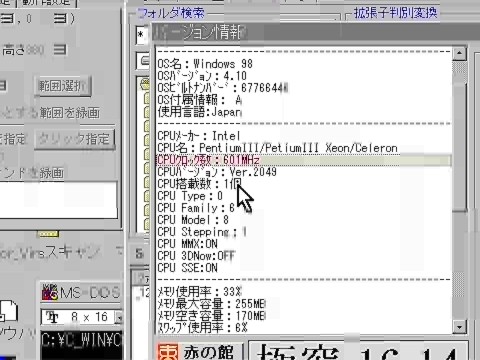

ビデオからの抽出画像を見ても判るように、私のCPUは【PentiumIII 600MHz 256E】ですが、 これをオーバークロックするなら “FSB133MHz×6倍=800MHz”で駆動することになり、 “安定度”を考慮に入れれば 現実問題として まず無理です。 いずれにしても、 現在 主流となっている【FSB266MHz】とか【FSB400MHz】に太刀打ちできるPCではない事だけは確かです。 【PentiumIII 600MHz】は “コア〜バス周波数倍率”が固定されているCPUです。 (このCPUでは“100×7倍”は不可能。) ※【600MHz 256E】の場合は FSB100MHz×6倍 で固定。 【600MHz 256EP】の場合は FSB133MHz×4.5倍 で固定。

つまり、BIOSをアップデートする事によって、なんとか 【PentiumIII】が駆動しているのであって、 【PentiumIII】を装着したうえに さらに“オーバークロック”なんて・・・(笑)。 |

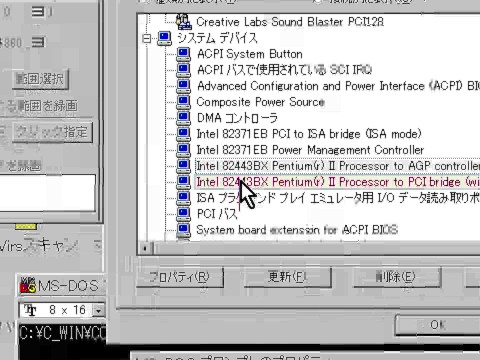

| CPUは【Pentium 600MHz】。 メモリ 256MB。(PC100) | 440BXチップセット ↓ |

. . |

. |

|

|

|

|

でも、ちょっと違うんです。 ※ちなみに、“A〜Eの5個のタスクを切り替えながら作業をする” という形の マルチタスクは、【ノンプリエンティブマルチタスク】と言いますが、 現在では マルチタスクとは呼ばれなくなっています。 “田中式処置”を行っていないWin98(se)で 今回の動作テストを行えば、まず間違い無く 途中で “反応無し” となって停止します。 (詳しくは 後で述べます。) HDDを増設したり 高速なHDDに交換してから挑戦すれば 作業1つ当たりの処理時間は短縮されるでしょうが、 やっぱり 止まるモノは止まります。 (何種類かのマザーボードで 私自身が実際に行って確認しています。) 解りやすい例として、【F1レースの車】と【一般の乗用車】を比較してみましょう。 一般の乗用車は 中古でない限り 滅多に故障しません。 しかし、【F1レースの車】は 最高級の部品で作ってあるのに 頻繁に故障します。 あれは、簡単に言えば “性能の限界ギリギリ”のレベルで走行し、無茶をしながら走行しているからです。 カーブを曲がる時は 常に“ブレーキとアクセル”の両方を踏みながら走行しているでしょ。 ※“Windowsの安定度”を測るという意味で 【マルチタスク作業】を行わせるのは最有力の試験方法なのです。 この点が 基礎知識を持たない一般の人には理解しにくい点なのですが、 私を中傷した連中は 「一般の人が理解しにくい」という事をうまく利用して、 『なに、マルチタスク?。 ベンチマークの数値が向上する訳でもないのに 何の意味があるんだ。』・・・ と 批判していました。 “ベンチマークの数値”というものは、 特定の部品を交換するか 該当する特定のアプリケーションを交換すれば その数値は向上します。 しかし、数値は向上しても 【青画面・フリーズ】が解消する訳ではないのは 御存知のとおりです。 “Windowsの安定度”と“ベンチマーク数値”とは 直接には関係無いのです。 早い話が、CPUを高性能の物に交換して 【青画面・フリーズ】が解消するでしょうか?(笑)。 もし そうであれば、 Microsoft あるいは インテル から それらしいコメントが発表されていたハズです。 『青画面・フリーズの問題は 高性能のCPUを使えば解消する。』・・という定説は存在しません。 あるいは、 『青画面・フリーズの問題は HDDを増設すれば解消する。』・・という定説も存在しません。 聞いたことありますか?(笑)。 “タイムスライス制御”の機能の主要な部分は CPU自身が保有しており、 Windowsはこれを使って各タスクを制御し、 各タスクが欲しがるメモリを配分するのは Windowsの中核機能である“メモリマネージャー”の役割です。 そして、「CPUの性能が低ければ、【同時処理】を行う能力も低い」 という事にもなります。 という訳で、 もし、 あなたのCPUが 私のCPUの2倍の性能であれば、同じ作業を もっと楽にこなせて当然です。 あるいは、“アップデート”の名目にふさわしい上位のWindowsであれば、もっと厳しい作業をこなせて当然です。 |

|

最後まで 【エラー無し】 で 完走! |

|

|

【劇場版あれ (録画ツール)】 を動作させ、 ビデオ録画 しながら 同時処理テストを行った映像。 ↓ |

|

| 28個のタスク を 【マルチタスク】で 同時処理。 | |

. . |

. |

◇【同時処理テスト 手順と映像】 ・ 【ハードウェア構成】 (ビデオからの切り出し画像 30枚で 作業の様子を窺えます。) |

|

|

皆さんがWin98seを使っている状況を考えて下さい。 “行儀の悪いアプリケーション”は、 時々 “無効なメモリアドレス”にアクセスしようとしたり、 Windowsに申請しないで勝手にメモリを使おうとしたりしますが、 Win98(se)は これを監視する能力が弱いので、この動作テストでは これを監視させる目的で【Dr.Watson】を起動しています。 【Dr.Watson】を起動しますと、 背後でこれらを監視し、 「駄目だよ」という事をアプリケーションが行えば、あるいは エラーが発生しますと、 直ちに“エラーメッセージ”を表示し、そのアプリケーションは強制終了させられます。 Dr.Watson の“背後で監視する機能”について 使いもしないで疑問視する人もいるようですが、使ってみればわかります。 Dr.Watson を使わない時には“チェックに漏れるようなエラー”でも 多少は余分にチェックされます。 “無効なメモリアクセス”が発生した時とか アプリのユーザー指定で“長すぎるパス指定”を行っていた場合など、 Dr.Watson を使わない時は見過ごされやすいのですが、チェックされるようになります。 使用感としては 「傷口が広がらない内に消毒してくれる」という雰囲気です。 (妙な表現ですけど。笑) 【田中式処置】を施していない“未処置Win98”の方がフリーズが起きやすいですし、 “未処置Win98”の人こそ、Dr.Watson の使用をお勧めします。 ◆《使い方》 : Windowsフォルダに “Drwatson.exe”というファイルがあります。これを右クリックし “ショートカットの作成”を選択します。 作成されたショートカットを DrWatsonという感じにリネームし、スタートアップフォルダに移動します。 これで、次のWindows起動時から Dr.Watson が自動起動します。

|

証人の署名画像

不安定なWindows98(se)が超-安定動作。

不安定なWindows98(se) 安定動作 評価。

不安定なWindows98(se) 安定動作 評価。★安定動作の評価では, データの計測は 技術的検証に役立たない.

チューニング前後で、 【PC環境・ドライバ】 など 同じ条件で比較する・・重要。

|

★無料・・・【Windows98(se) 安定化の手順書】 (半自動) ★ .  . . トップページ (超-安定動作・・【Windows98(se) 不安定・フリーズ】 解決/安定化) |

( 内部トップページ )   証言/証人/署名           |